MODES DE PECHE

Pêche aux appâts naturels / Autres techniques

Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, la truite se nourrit exclusivement d'espèces naturelles vivant dans son milieu environnant c’est pourquoi la pêche aux appâts naturels constitue la méthode la plus simple mais aussi celle qui, si elle est bien maîtrisée, leurrera le mieux les poissons. Ce mode de pêche est complet car il permet également de traquer notre belle mouchetée tout au long de la saison et ce en fonction de n’importe quelle condition hydrographique et/ou météorologique. Voilà quelques pistes théoriques pour y arriver, sachant que rien ne remplace la pratique et l'expérience du terrain.

LE CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE ET METEOROLOGIQUE

Les conditions météo. influent beaucoup sur l’alimentation et donc sur l’activité des truites. En effet, le temps (qu’il fait ou qu’il va faire) et la température du milieu vont modifier naturellement les paramètres de la rivière et donc inciter ou non la truite à manger. De manière empirique, on peut dire qu’une hausse de la pression atmosphérique est très bénéfique pour la pêche ; de même, un temps couvert et légèrement pluvieux incite le poisson à se nourrir puisqu’il se sent plus en sécurité du fait du manque de luminosité.

Les conditions hydrographiques ont également une importance quant à l’activité des poissons mais elles sont surtout tributaires des conditions météo présentes à cette période. Par exemple, suite à un orage et donc de pluies abondantes, le débit d’une rivière se trouvera très augmenté. De même l’eau sera trouble du fait de nombreux éléments en suspension et notamment de vers ravinés lors de l’érosion des berges ; tous ces éléments vont, donc, faire sortir la truite de ses caches afin d’aller se nourrir.

Deux autres paramètres ont une importance dans la réussite ou non d'une partie de pêche à la truite. La première fait référence aux conditions humaines c’est à dire si on note, sur le parcours de pêche choisi, la présence d’autres pêcheurs. En effet, la truite est très craintive et les différents passages occasionnés par nos confrères peuvent la mettre en fuite. La seconde condition correspond aux horaires de pêche. En effet, et ce en fonction de la saison de pêche, les moments les plus opportuns pour traquer la truite différent. Vers le mois de juin, par exemple, la meilleure période horaire se situera soit le matin très tôt ou lors « du coup du soir » fort bien connu des moucheurs puisque c'est là que la majorité des éphémères éclosent. A l'opposé, la période suivant l'ouverture de la pêche (mars/avril), les meilleurs moments se situeront durant les périodes chaudes de la journée c'est à dire vers midi puisque la truite profitera de cette hausse du thermomètre pour se mettre en activité.

LES APPATS VIVANTS

Ils ont été abordés précédemment dans le fascicule mais de manière succincte et incomplète ; c'est pourquoi nous allons les développer plus dans le détail en précisant les utilisations les plus appropriées et ce en fonction des conditions météo et hydrographiques.

Les vers constituent en France les appâts les plus utilisés par les pêcheurs de truite. Il en existe plusieurs espèces qui peuvent être adaptées à n’importe quelles conditions hydrographiques : étiage* ou crue ; eaux claires, teintées ou mâchées.

Le lombric est un ver de terre assez gros et long (jusqu'à 12 cm). A réserver lors d’une crue avec des eaux mâchées. Escher sur un hameçon n°4 à 6.

Le ver à tête noire est presque identique au lombric mais possède des tailles plus réduites (de 7 à 12 cm). Hameçon n° 4 à 8.

Le ver de berge vit en bordure des points d’eau. Taille plus petite (de 6 à 8 cm) ce qui permet de l’utiliser dans des eaux plus claires et moins hautes que les deux précédents. Hameçon n°10 à 12.

Le ver de terreau est encore plus petit. A utiliser en eau basse et claire. Hameçon n°12 à 16.

Les larves représentent la part la plus importante de l’alimentation de la truite notamment dés l’apparition du printemps. Elles peuvent être récoltées au fond de l'eau ou achetées (mais pas toutes) chez le marchand. Ce genre d’appât est de tout premier ordre pour la truite surtout dans des conditions d'eau basse et claire nécessitant un montage fin et discret afin de ne pas se faire repérer par le poisson.

La (fausse) teigne n’est pas à part entière une larve dont se nourrit la truite, cependant elle se rapproche de part sa morphologie de certains mets dont raffole notre belle mouchetée. Vendue dans le commerce, elle ressemble à un gros asticot bien ventru. Très efficace en eau claire et basse notamment dans les rivières de moyenne et haute montagne. Hameçon n°8 (eschage à 2 teignes) ou n° 12 (pour 1 teigne).

![]()

Les trichoptères (vers d’eau ou porte-bois) représentent le groupe le plus important des invertébrés aquatiques d’eau douce. Il existe les larves (vivant sous l’eau) et les adultes (utilisés par les moucheurs et vivant à l'air libre). Ils se ramassent sous les cailloux et sur les rochers au fond de l'eau. Appâts, qui peuvent s’utiliser en eau teintée, dits « de proximité » dont la truite est très friande Hameçon n°12 à 14.

La petite bête (ou ququets dans la région) est la larve de la mouche de mai, éphémère bien connu des moucheurs. Elle vit sous les pierres au fond des rivières dans les parties calmes. Très efficace à compter de début mai en eau claire et basse. Hameçon n°14 à 16

Les asticots sont les larves de la mouche domestique. Ils peuvent être utilisés là où la réglementation le permet. Hameçon n°14 à 16.

![]()

La gammare ou encore appelée petite crevette d’eau douce n’est pas présente dans tous les cours d’eau. Elle donnerait la couleur rosée de la chair de la truite.

La patraque est une larve d’éphémères.

![]()

Les insectes sont très efficaces à partir des beaux jours et donc du réchauffement de l’air. En effet à compter de ce moment-là, ils sont en ébullition au bord des rivières et sur les berges se précipitant souvent à la surface de l’eau. Ils représentent donc une part importante de l’alimentation de la truite.

Les mouches sont réalisées en laissant se transformer les asticots et en les élevant dans une boite afin de les faire grossir. Elles constituent un appât de tout premier ordre notamment lors des chaleurs estivales. L’action de pêche vise à présenter la mouche soit sur la surface de l’eau, soit à quelques centimètres de celle-ci. Hameçon n°12 à 14.

Les sauterelles se récoltent à partir du mois de juillet ; elles constituent un appât de plein été qui peut s’utiliser soit à la surface de l'eau soit juste en dessous légèrement noyée. Il vaut mieux les ramasser à la rosée du matin car elles sont engourdies et donc moins promptes à s’échapper. Hameçon n°10 à 14.

La mouche de mai est le stade terminal de la petite bête. Elle éclot à partir du mois de mai et peut s’attraper avec difficultés au filet ou à la casquette. Elle constitue une friandise pour la truite mais c'est un appât fragile qui doit être manipulé avec délicatesse.Hameçon n°14 à 16.

Le grillon est un appât moins classique mais performant dans les petits ruisseaux entourés de prés. Hameçon n° 6 à 8.

![]()

Tous ces appâts sont donc très efficaces pour la pêche de la truite, cependant pour bien les utiliser il faut les monter sur l’hameçon d’une manière la plus naturelle possible. A noter que cet eschage* est particulier à chaque appât. Tous ces détails seront abordés lors de la pratique au bord de l'eau.

LE MATERIEL

Il est constitué de la canne, du moulinet et du crin mis sur la bobine*. On ne traitera ici que des éléments indispensables pour pêcher et non pas des accessoires tels que les cuissardes ou l’épuisette.

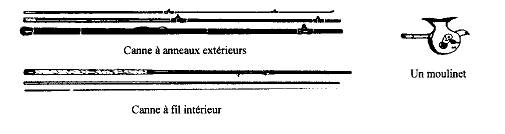

La canne

Deux formes de cannes peuvent être utilisées pour la pêche aux appâts naturels et ce en fonction du lieu de pêche choisi et notamment du type de cours d’eau retenu.

Sur les petits ruisseaux boisés et encombrés par la végétation il faudra préconiser l’utilisation de cannes à fil intérieur. Le crin passant à l’intérieur de la canne par l’intermédiaire d’anneaux situés dans le corps de la ligne. Cela permet d’éviter les accrochages avec les branches très présentes dans ce type de ruisseaux.

Pour les ruisseaux plus dégagés et les rivières de 5 à 15 mètres de large une canne de type anglaise à anneaux extérieurs est recommandée car elle va permettre de mieux contrôler sa dérive et donc les éventuelles touches puisqu’on ne pêche pas sous la canne mais le plus souvent à quelques mètres. De plus ce genre de canne facilite les lancers assez fréquents dans ce genre de cours d’eau.

Le moulinet

Il ne constitue qu’une réserve de fil car ici le lancer n'est pas régulièrement réalisé. Cependant il doit pouvoir en contenir une longueur assez conséquente dans les situations nécessitant ces lancers.

Le crin du moulinet

Il doit être de couleur jaune fluo afin de favoriser une bonne visualisation de la ligne. De plus il faut qu’il ait un diamètre de 12 à 14 centième ceci correspond à la résistance du fil qui peut être également exprimée en kg (entre 1,5 et 2,5 kg).

LE MONTAGE DE LA LIGNE

Il représente le point le plus important de cette technique de pêche car c’est lui qui va permettre de présenter l’appât dans sa configuration la plus naturelle possible et ce afin de leurrer au mieux la truite. Cette présentation est essentielle car la truite est un poisson très méfiant et la moindre imperfection dans la dérive de l’appât sera perçu par le poisson comme une nourriture non naturelle ce qui entraînera un refus de prendre l’esche et donc un échec pour le pêcheur.

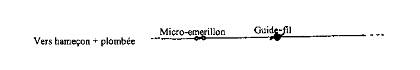

Sur le corps de ligne* c’est à dire le crin du moulinet, on enfilera un guide-fil coulissant atout supplémentaire dans la visualisation de la ligne. Ensuite on placera un micro-emerillon afin d’éviter le vrillage du crin mais aussi de faciliter le changement des bas de lignes.

Les bas de lignes* sont constitués de la plombée et des hameçons. Leur composition est fonction des conditions hydrographiques (niveaux et clarté des eaux) et des appâts choisis.

En ce qui concerne les hameçons, leur taille sera fonction de l’appât utilisé comme nous l’avons vu au chapitre précédent.

Pour ce qui est de la plombée, elle devra être disposée sur le crin de manière dégressive entre l’hameçon et le micro-emerillon afin de présenter le plus naturellement possible l’esche choisi (cf. schéma). On utilise pour se faire des plombs appelés doux (ou mous) d’une taille allant du n°9 an n°5 (le plus gros).

Cette plombée doit être adaptée à chaque situation ou coup de pêche, cependant il convient d’établir certains bas de ligne « basiques » en fonction des appâts et des conditions hydrographiques :

-pour l’étiage et les appâts

généralement utilisés (mouches, ver

Ces propositions de montage ne constituent qu’une base de données ; en effet, elles devront être adaptées aux conditions hydrographiques du jour mais surtout il faudra les modifier en fonction des coups de pêche situés sur un même parcours . Par exemple dans des conditions d’étiage sur des courants réguliers et relativement rapides, on utilisera une plombée assez étalée. Sur le même parcours et donc avec les mêmes conditions hydrographiques, mais sur des cascades avec des chutes d’eau importantes, on regroupera sa plombée afin qu’elle reste au plus prés du fond c’est à dire là où se trouve les truites. Ce ne sont que deux exemples mais ils sont très significatifs de la variété technique de cette pêche. Cela va surtout s'acquérir avec l'expérience du terrain et avec la pratique de ce mode de pêche car la théorie ne constitue qu’une approche de ce savoir-faire.

LA TECHNIQUE DE PECHE

Ce mode de pêche nécessite une expérience importante avant de pouvoir le maîtriser un temps soit peu. En effet, la présence du pêcheur au bord de l’eau va lui permettre d’assimiler une donnée importante : le sens de l’eau. Sous ce terme est désigné la connaissance piscicole de la rivière c’est à dire le fait de savoir où peut se situer une truite et quelle veine d'eau ou courant choisir pour faire passer l’appât sur la zone de chasse de notre belle mouchetée. Ce savoir s’acquiert par une observation rigoureuse du parcours de pêche choisi et des coups qu’il propose. Il se développe donc de manière importante au contact de la rivière et en situation de pêche.

Avant de développer les deux observations essentielles à la pratique de cette pêche, il convient d’établir des notions de bases qui seront utilisées systématiquement au bord de l’eau. Tout d’abord cette pêche se pratique le plus souvent vers l’amont c'est à dire que la prospection du cours d’eau se fera toujours en marchant face au courant. Ceci car la truite est toujours positionnée tête vers le courant afin de s’oxygéner et de surveiller l’arrivée éventuelle de nourriture ; donc si l’action de pêche se faisait vers l’aval le pêcheur serait plus facilement repéré. Ensuite, il conviendra le plus souvent possible d’éviter de rentrer et de marcher dans l’eau afin de ne pas éveiller la méfiance de la truite et également de ne pas abîmer malencontreusement des frayères potentielles.

La première observation doit être générale. Elle concerne l’aspect général de la rivière et notamment les conditions hydrographiques présentent ce jour (le niveau de l’eau et sa couleur). En fonction des éléments observés, il conviendra de choisir la plombée la plus adaptée et également les appâts potentiellement efficaces. Afin de compléter cette observation, il faudra regarder qu’elle est l’activité piscicole de la rivière c’est à dire si les poissons sont actifs (gobages* par exemple) et également si on observe une activité importante des insectes vivants autour ou dans le cours d’eau (on peut soulever les pierres par exemple).

La deuxième observation sera plus spécifique aux différents coups pêchés sur le cours d’eau. On repérera sur chaque coups les potentielles zones de chasses ou de caches des truites et ce afin de choisir la bonne veine d’eau qui va transporter le plus naturellement possible l’appât là où est positionné le poisson : cela s’appelle la dérive naturelle.

L'action de pêcher un coups se divise en plusieurs étapes. Cependant avant « d'attaquer le poste* », il conviendra de pratiquer une approche très discrète de la zone afin d’éviter de faire fuir les poissons.

Le lancer

Il est important car il positionne le point de départ de la dérive qui doit se situer à l’extrémité de la veine d’eau choisie. Il doit être le plus discret possible afin de ne pas éveiller la méfiance de la truite.

La dérive

Dés le lancer effectué la canne doit être en position la plus verticale possible afin de garder le fil tendu et donc le contact avec le bas de ligne. La canne sera tenue par la main droite et la main gauche tiendra le fil par un ou plusieurs doigts ce qui permet de créer une tension de la ligne. Cette tension ne doit pas être trop forte car cela perturberait la dérive naturelle et donc l’attaque de la truite. En fait la ligne doit être accompagnée dans le sens du courant et non pas dirigée vers celui ci.

La touche

Elle se concrétise généralement par des tirées sur le fil tenu par la main gauche, cependant les truites étant de plus en plus éduquées, elles provoquent de moins en moins ce genre de phénomènes mais plutôt des choses plus discrètes comme la modification ou l’arrêt du fil au niveau de la surface de l’eau ou bien toutes perceptions bizarres au niveau de la visualisation du guide-fil.

Le ferrage et l’échouage du poisson

Le ferrage doit être ample et souple, mais sans gestes brusques. Ensuite le ramené du poisson doit tenir compte de sa grosseur et de la configuration du coups pêché : prévoir dés le ferrage un lieu d’échouage adapté. Attention à ne pas ramener trop vite un poisson même de petite taille, la truite étant un poisson très dynamique et imprévisible.

Le décrochage et le relâché

Le décrochage de la truite devra se faire en douceur sans jamais serrer trop fort le poisson entre ses mains. De même si une fario «a avalée » c’est à dire qu’on ne voit pas l’hameçon en bordure de sa gueule, il vaut mieux couper le fil aux ciseaux ; la truite se chargeant plus tard de s’en débarrasser. Le relâché sera le plus souvent conseillé afin de protéger le cheptel de fario existant. Avant de lâcher seul le poisson, il convient de le ré-oxygéner en le positionnant tête face au courant et en lui imprimant plusieurs va et vient. Ensuite la truite retrouvera sans dommage son habitat.

D’une manière générale, le pêcheur devrait, dans ces moments-là, faire preuve d'une certaine maîtrise de soi afin de ne pas céder à l’excitation que la prise d'un poisson entraîne (notamment quand il est de belle taille) et ce afin de réussir l’échouage de la truite. Avouons cependant que le plaisir de prendre un poisson et la montée d'adrénaline qu’il procure ne font qu’augmenter cette passion qui anime le pêcheur de truites farios.

Après avoir abordé le mode de pêche le plus complet et le plus naturel pour la truite, il convient de s’attarder sur les autres pratiques existantes qui sont elles aussi plus spécifiques aux salmonidés.

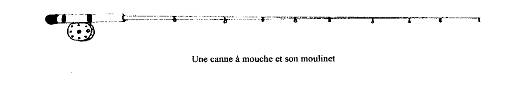

LA PECHE A LA MOUCHE ARTIFICIELLE

Elle consiste à tromper la vigilance du poisson en lui proposant à la surface (ou juste en dessous) une imitation d’insectes aquatiques dont la truite se nourrit habituellement. Il peut s’agir d’éphémères (ou mouches sèches) et de larves aquatiques (ou mouches noyées). C’est un mode de pêche qui peut se pratiquer toute la saison en 1ère catégorie mais les meilleurs moments se situent de mi-avril à la fermeture mi-septembre. Cette technique de pêche nécessite l'emploi d'une canne à mouche et d'un moulinet avec comme spécificité l'utilisation de la soie qui va permettre de projeter la mouche à des dizaines de mètres. Cette manière de « fouetter » va permettre d'attirer et de leurrer le poisson qui va se présenter pour gober l'appât ; c'est donc une pêche qui se pratique, surtout, à la vue. Ce mode de pêche est assimilé par beaucoup à une représentation artistique, du fait de l'aspect visuel et esthétique du lancer.

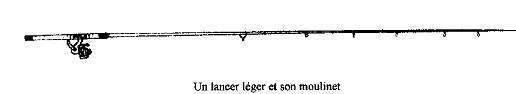

LA PECHE AU LANCER

Elle consiste à leurrer le poisson en lançant sur son éventuel poste de chasse un leurre artificiel ou naturel censer imiter une proie potentielle. Cette technique joue sur l’agressivité naturelle de la truite lorsqu’elle se nourrit ou qu’elle défend son territoire. Ce mode de pêche est efficace tout au long de la saison car les divers leurres qu'il propose s'adaptent aux différentes conditions hydrographiques.

Il existe différentes catégories de leurres :

Les leurres artificiels

Les cueilleres (imitation de poissons ou d’insectes).

Les poissons nageurs (imitation de poissons en difficulté).

Les leurres souples (imitation de vers ou poissonnets).

Les poissons morts

Il s’agit en général de vairons, goujons ou petits gardons eschés sur des montures particulières à chaque région.

Le matériel nécessaire est constitué d’un lancer de 90 cm à 1,80 m et d’un moulinet pouvant ramener jusqu’à 80 cm de crin par tour de manivelle* afin de mettre en action de pêche le leurre. Celui-ci doit être lancé de préférence vers l’amont en direction du poste présumé de la truite. Quand le poisson verra passer ce leurre proche de son repère, elle l’attaquera soit pour le manger soit pour le faire fuir.

Ce mode de pêche représente au mieux la pêche sportive dite « de traque » car il essaie de dénicher les poissons jusque dans leurs caches et d'attiser leur agressivité.

D’autres modes de pêche permettent de capturer les truites et même de jolis poissons, cependant les trois techniques abordées dans ce livret représentent les plus spécifiques pour pêcher la fario. Ces techniques s’inscrivent par ailleurs dans une lé- gislation bien particulière en ce qui concerne la pêche en France ; c’est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre.